Буквально на днях Иваново отметило сто пятьдесят лет с момента учреждения города Иваново-Вознесенска. Любая юбилейная дата – это не только повод для празднования, но и возможность подвести некоторые итоги, окинуть ретроспективным взглядом прошлое города, понять суть настоящего, помечтать о будущем.

Давайте попытаемся уловить современный «импульс» города, понять его миссию, месседж, культурно-исторический код. Этот материал скорее приглашение к дискуссии всех, кому небезразлична история, а самое главное – настоящее и будущее родного города. Не будем углубляться в историческое прошлое, хотя в нем и сегодня немало «белых пятен». Отметим лишь, что, хотя Иваново-Вознесенск официально получил статус 21 июля (02 августа) 1871 года, фактически город существовал задолго до этого. И даже задолго до того, как в 1853 году Ильинская, Вознесенская и Троицкая слободы объединились в Вознесенский посад, имевший все признаки городского поселения – формирование города шло параллельно с процессом перехода Российского государства от средневековья к капитализму. Местность состояла из множества сёл, деревень, слобод и местечек, но это был единый хозяйственный общественный и инфраструктурный организм, формировавшийся несколько столетий. Эволюция процесса превращения Иванова в крупный центр национальной экономики ещё нуждается в тщательном изучении. С точки зрения материальной, жизнь в Иваново - Вознесенске вплоть до Октябрьского переворота была довольно привлекательной, количество населения быстро росло. Менее чем за двадцать лет, с 1897 года по 1914-й, население города выросло практически втрое – с 54 000 до 150 000 человек. Сложился устойчивый бренд Иваново-Вознесенска как «Русского Манчестера», текстильного цеха страны.

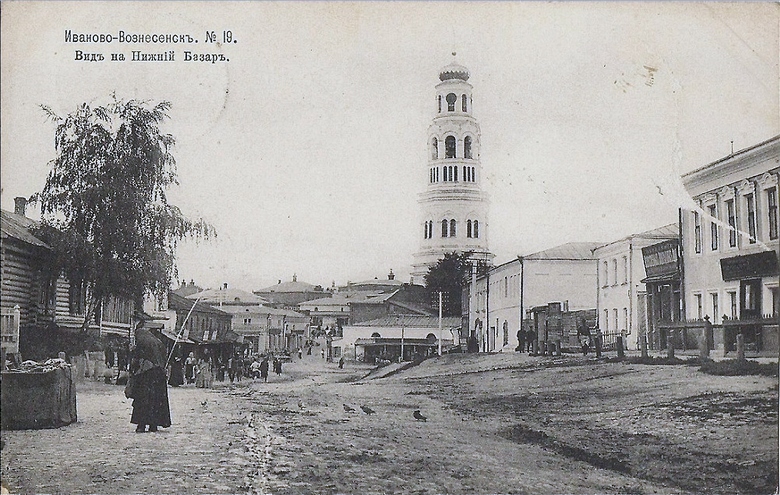

Фото: ancsgroup.ru

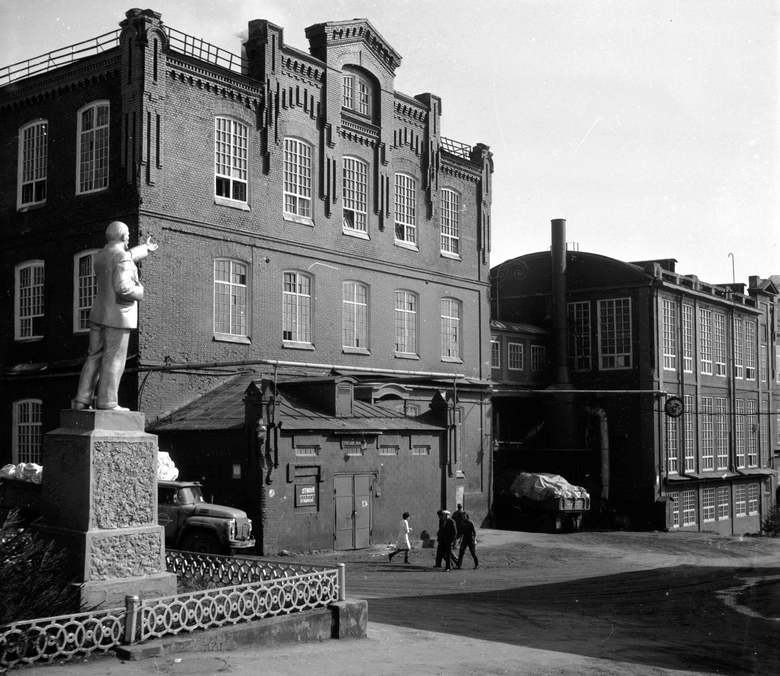

Фото: Виктор Боровков

В результате в постсоветский период Иваново вошло не только с экономическими и социальными, но с и ментальными и имиджевыми проблемами. Массовое закрытие текстильных предприятий, распад крупных рабочих коллективов, проблемы с трудоустройством, неприятие «постиндустриальной» экономики привели к окончательной дезорганизации сознания и дезинтеграции городского сообщества.

Самоидентификация ивановцев оказалась размыта. Все годы после начала перестройки прошли в поисках культурно-исторического кода города, который так и не был найден. Среди жителей, особенно у молодежи, укрепились ощущения ущербности, безысходности, жизненного пессимизма. Как тут не вспомнить слова трагически погибшей поэтессы Елены Рощиной, которая в 1991 году записала в дневнике: «Иваново. Город, где хорошо не жить, а умирать. Погибать. Грязь (невероятная), лопухи, репей, голод и особая нищета духа, какая-то невероятная его скудость. Кругом – знаки вырождения и гибели». Несмотря на приток мигрантов, население города неуклонно сокращается. Если в год своего столетнего юбилея Иваново насчитывало более 425 тысяч жителей, то сейчас около 400 тысяч.

Горожане вправе задать вопрос: если город теперь не «заповедник коммунизма», не «Красный Манчестер», не «Родина первого совета», не «город невест», то что же? В чём наша миссия, если мы перестали быть текстильным цехом страны? Молодёжная столица Европы? Тогда как объяснить, что, имея (в 1991 году) семь государственных вузов, мы сегодня не имеем ни одного научно-исследовательского университета? Как объяснить то обстоятельство, что Ивановская область по размеру зарплат учителей находится на четвёртом месте снизу списка субъектов РФ, оставив позади лишь Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию? Конечно, можно сказать, что это бедный и вымирающий город – центр депрессивной и дотационной области. Но это уже совсем грустно.

Среди российской общественности, да и российской власти, сложился образ Иванова как некой дыры, периодически напоминающей о себе какими-нибудь чудачествами, а то и откровенным моветоном.

Сейчас мало кто помнит, как вся страна смеялась над выступлениями народного депутата России, профессора ИвГУ Бронислава Бабаева, который представлялся: «Здравствуйте. Я Бабаев из Иванова». С тех пор с завидной периодичностью появляются разные эпатажные личности, демонстрирующие какой-то вызывающий «эксгибиционизм рассудка».

Фото: Владимир Смирнов

Размыванию идентичности горожан во многом способствует эклектичная городская среда. После того, как большевики в 1927 году переименовали большинство ивановских улиц, городская топонимика напоминает некрополь старых большевиков. По моим подсчетам, из 1227 ивановских улиц и переулков, 197, в большинстве центральных или магистральных, названы в память разного рода революционеров, революционных символов и событий. Два из трех ивановских парков, носят «революционные» названия. На карте города есть имена участника убийства царской семьи Петра Войкова, одного из режиссеров голодомора Павла Постышева, террориста Степана Халтурина и других одиозных личностей. Только 17 ивановских улиц сохранили дореволюционные названия. С начала перестройки лишь три улицы были переименованы. В 1989 году улица Жданова стала Новой. В 2011 году улицу Боевиков переименовали в улицу Якова Гарелина. В 2012 году проспект Фридриха Энгельса получил название Шереметевский.

Несмотря на позицию местной епархии и поддержку значительной части интеллигенции, не удалось вернуть городу историческое название.

Фото: Виктор Боровков

При этом ивановцам есть кем гордиться. Ведь Иваново – родина любимых россиянами актёров Любови Соколовой и Андрея Мартынова, всемирно известного кутюрье Славы Зайцева. Тут начинала свой путь популярнейшая «Дискотека Авария». В Иванове сложилась замечательная школа живописи и графики. В городе жили и трудились (живут и трудятся) учёные-интеллектуалы Владимир Черкасский, Станислав Смирнов, Геннадий Крестов, Леонид Таганов, Наталья Мизонова, Павел Куприяновский, Дмитрий Полывянный, Ян Бруштейн и многие другие. Всесоюзную известность имели молодёжный театр-студия Регины Гринберг и трио «Меридиан». И этот список бесконечен.

Но к большому сожалению, не они ныне определяют портрет нашего города, даже в глазах ивановцев. А жаль!