Наконец, возмужало то поколение, на которое Советский Союз уже не давил, а западная жизнь не была запретной. Вкладыши от жвачки и голливудские боевики безо всякого сопротивления вошли на то культурное поле, где царили «Ну, погоди!» и отечественный КВН. Реклама по телеку осталась в глазах. Наталья Гончарова и Эгон Шиле сделались такими же «полноправными» участниками художественного процесса, как Саврасов и Гойя. Все традиции сравнялись, и любая из них стала необязательной.

Максим Цуканов – один из тех, кто верен старому, а делает новое, потому что иначе воспринимает мир. Он уже не может писать, как Грабарь или Левитан, – не потому что это было бы с его стороны подражательство; это было бы враньё.

Эстетика обстоятельств, окружающая Максима, была другая, и как любой художник, стремящийся к самостоятельности, он не мог пройти мимо, не мог не откликнуться. Эпоха диктует, а время решает, кого вооружить каменным топором, кого мечом, кого автоматом Калашникова, а кого – компьютерной мышью.

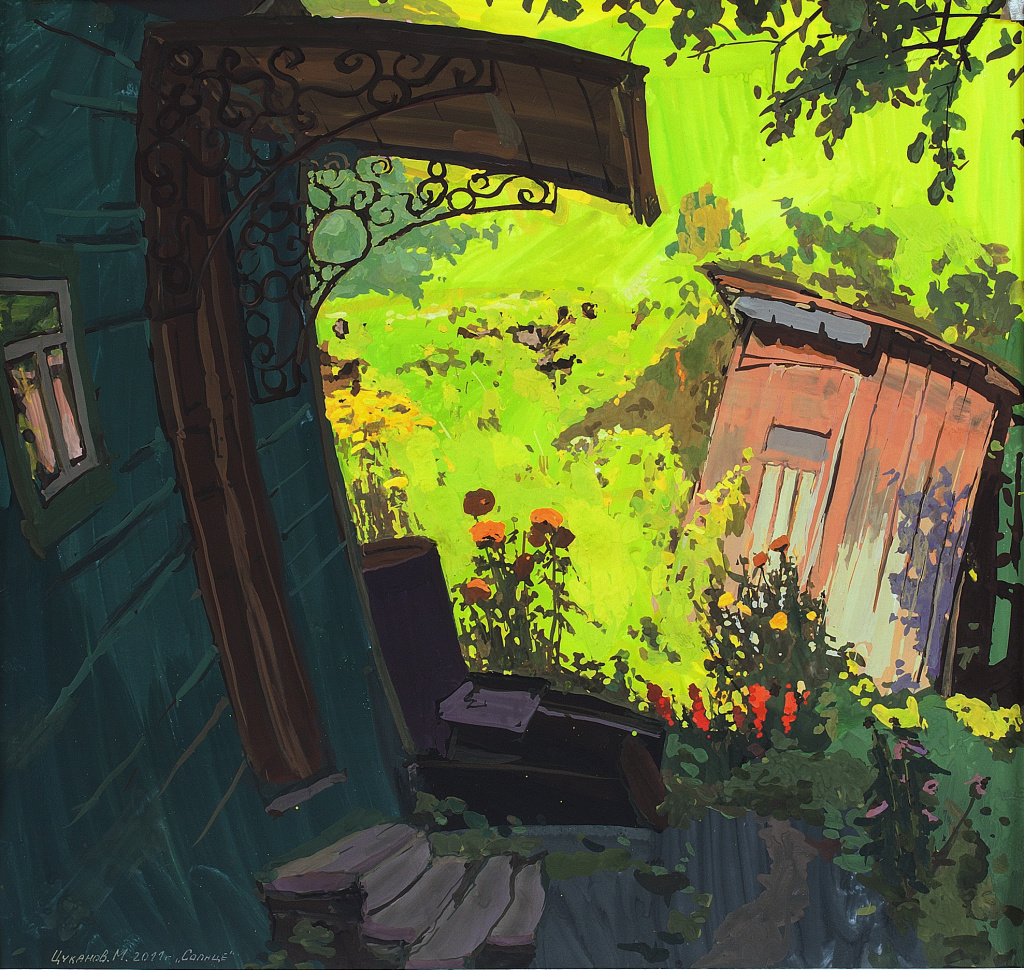

Картины Цуканова построены на контрастах, но холодное и тёплое, большое и маленькое, мужское и женское у него не воюют, а находятся в спарринге, счастливом соперничестве. Яркость – взаимная. Солнце в листве, садовые постройки, подпорки яблонь – сюжеты избитые, а воплощение незаштампованное.

У Цуканова – обострённое чувство цвета. Он не желает видеть его блёклым, не желает смиряться – всё или ничего. Подавленный и вялый пейзаж – не нужен. По-своему Максим борется за яркость цветов, их первобытную сущность, забористость и нежность, опасную красоту.

Живопись для него – как в восточных единоборствах: борьба за совершенство, за некий пик, точку экстремума. Если ты художник, нельзя прозябать, а нужно наносить удар за ударом – белым, синим, оранжевым, красным; шлифовать мастерство. В этом есть некий идеализм и что-то фатальное. Это притягивает.

Цуканов понимает, о чём живопись, о чём вообще говорит искусство: музыка, литература, – и это он понимает на собственной шкуре. В чём-то его картины похожи на Куинджи, в чём-то на современную компьютерную графику или афиши к фильмам. Важно, что он не баламутит реальность, когда хочет её по-своему взбодрить, а наводит на резкость, расставляет акценты с той долей вкуса, чтобы было эффектно, доходчиво и не вычурно.

В его личности есть что-то донкихотовское, намертво припаянное к прежней традиции, но при этом не кажущееся чем-то отжившим и допотопным. Природа у Цуканова своенравная, радостная – она не закрыта в самой себе, дружелюбна к людям, бросается в глаза, иногда – до колкости.

Но агрессии в работах нет, нет антагонизма, как нет и скучной, однообразной гармонии, зажёванного благообразия – всегда что-то выделено, что-то поставлено на передний план, а что-то за ним гонится, опережает, танцует, поражает цель.

О НЁМ

Вячеслав Ершов:

– Цуканов – реалист, ничего не сочиняет, всё пишет с натуры, но он применяет модернистские ходы – в них он композитор. Ему не нужны посторонние метафоры – обходится тем, что есть перед глазами. Раньше он трамваи красил, жил довольно бедно – скромный был, застенчивый, но при этом независимый. Я у него преподавал. Он в худучилище поступил – я даже интонацию помню, как он сказал: «Меня зовут Цуканов». У него песня была любимая: «Есть только миг между прошлым и будущим // Именно он называется жизнь». А потом не знаю, что с ним произошло – мы давно не виделись.

ОН О СЕБЕ

– У меня папа рисовал, я копировал что-то. За год до поступления в училище кому-то в школе не понравилась моя работа. Я расстроился, сделал этюдник, наклепал много работ. В них не было никаких философий или теорий, но я цвет тогда уже любил. Из тех работ ни одной у меня не осталось, я их все роздал. Но я помню – так же свет падал на деревья, такая же синева, так же блёстки лежали… Всё списывал с натуры – всё там есть, я только кое-где усиливал, переносил левее, правее.

– Но когда ты так переносишь или усиливаешь, картинка в итоге получается более утрированной, чем есть в действительности. Что в твоём понимании реализм?

– Ух ты! Да всё реализм. Я только от натуры и отталкиваюсь, но буквально ей не следую. Я только помогаю выделиться главному и второстепенному – тому, что должно помогать главному. Если буквальный натурализм мне мешает, я его убираю или преобразую. Не обязательно каждый листочек вырисовывать, можно намекнуть парой завёртышей, что они там есть, и будет достаточно.

– А с чего начинается картина?

– Для меня с пятна. Я работаю с пятном, ищу вокруг него – что-то меня устраивает, что-то не устраивает. Мне всё время хочется усовершенствовать, и пишу я плоско не потому, что так проще, я мог бы миллион мазков нанести, но от них иногда становится хуже – теряешь свежесть краски, начинаешь мельтешить, состояние уходит.

– Какое состояние?

– То, какое было, которое заставило тебя делать ту или иную работу.

– У тебя на картинах – старые, одноэтажные дома частного сектора, задворки, сады. Почему так?

– Ты же видел, что у меня вокруг дома. Если б я жил на море, рисовал бы море, хотя море, наверное, было бы скучно.

– То есть тематически тебе всё равно что писать?

– Да. Портрет, пейзаж…

– Но у тебя практически нет портретов.

– Позировать никто не хочет. Ты думаешь, я не хотел бы попробовать? Отца много раз рисовал, а больше никто не давался.

– Автопортрет ты пробовал делать?

– Нет, не хочу.

ДОКОПАТЬСЯ ДО КРАСОТЫ

– Почему тебе так важно сделать картину контрастной?

– Контрастность – это слово приходит потом, когда картина готова. В начале ты ищешь красивый момент. Приходишь на природу и вдруг – раз, тебя что-то задело. А что задело? Трудно понять – этот красный мог задеть, этот зеленый… Ты знаешь: где-то в этой местности заложена красота. В чём она заключается? Надо разобраться. Я начинаю пробовать красками – одну работу, вторую, тут не так, здесь что-то не подходит… Я много выбрасываю, этюдов не делаю; если не получается, то уже не получается – надо искать и подходить по-другому.

– Как родные, друзья относятся к твоим картинам?

– Никак – есть и есть.

– Сейчас наметилась удручающая тенденция: есть художники, есть картины, а зрителей нет. Или это очень праздный, нерастормошённый зритель.

– Лет семь назад в Союзе художников проводилась общая выставка. Я приходил в зал, вставал напротив своих работ и следил, как посетители на них реагируют. До слёз доходило: идут бабульки, у других картин встанут, рассматривают, а мимо моей проходят, точно её и нет. На следующей выставке – то же самое. С тех пор я перестал ходить на выставки. Никто не реагирует. Делаешь – думаешь: это кого-то обрадует, ляжет на душу, – а получается, что не радует почему-то.

– Но Ершов тебя хвалил, Толстопятова, Климохин…

– Ну фанатов у меня всё равно нет.

– Ты осознаёшь, что в наше время занятия, грубо говоря, «серьёзной» живописью – дело бесперспективное?

– А никто и не сказал, что у меня серьёзная живопись. Может, это на самом деле отсебятина, любительщина. Я не знаю, что думать, кому уже верить. Не нравится зрителям – что я могу делать? Неинтересна она.

– Ты продал хоть одну картину?

– Одну – «Синее дерево». Вообще я два года уже ничего не делаю. Всё меня расстроило.

– Не хотелось уехать из Иванова?

– Конечно, хотелось, а дом как оставишь? Отец болеет, с деньгами туго. Говорили мне в Москву, а как? У меня не хватает ума даже понять, куда там соваться, с чего начинать. В «ВКонтакте» выложил свои работы, и всё, дальше они не идут.

– Ты следишь за новыми тенденциями в живописи, за художниками-ровесниками?

– Сейчас больше дизайнеры выходят. Они делают интересно, но это не для меня. Мои работы тоже цветные, но у меня же не дизайн, это к другому относится.

– А кто из признанных мастеров для тебя вершина?

– ПолнО! Рерих, Сарьян, Поленов, Шишкин. Ван Гога я люблю. Я через него понял, что без цвета ты не художник, цвет сразу зажигает красоту, пробуждает чувства. Репин мне с детства нравился – он тоже не так прост. Старые мастера никуда не ушли, и я от них далеко не ухожу. Я просто в реализме пытаюсь сделать ярче, чтобы – ух! бум! – как в песне хорошей.

– Наше с тобой поколение выросло на русском роке. Кто тебе ближе из рок-музыкантов?

– Шевчук, Цой. Я по сути у них и научился закладывать одну, особенную мысль в произведение – чтобы всё вело к ней, чтобы в картине всё читалось ясно и просто, как в поговорке. Над поговорками не думают, а они на нас действуют. У Цоя тоже всё просто, он лишнего не скажет – даже в интервью. А как в изобразительное искусство такое перевести? Я упрощал всё до степени яркости.

– Мне сказали, ты трамваи красил.

– Да, я был маляром, потом стал слесарем – в том же ТТУ. Как-то спокойно меня перевели с одной должности на другую, подсказали, где надо. Потом сократили, и куда я теперь? Для художников нет ничего. Нужны дизайнеры с программами, а я не хочу, неинтересно.

– Ты куда-то поступал после художественного училища?

– В текстильную академию, но я её не любил – там всё было не так. Я там терпел, и меня там терпели.

«ВООБРАЖЕНИЕ У МЕНЯ НЕ ОЧЕНЬ»

– Ты долго работаешь над картиной?

– Начинаю так: первый день выбираешь сюжет, на другой подгадываешь под него – в какое время выйти на природу, чтобы вернулось то же состояние, чтобы солнце так же падало… Выбираешь формат – штук пять листов выкинешь, прежде чем поймёшь, какой нужен. И вот когда ты уже уловил, начинаешь писать и сам с головой загребаешься в эту писанину…

– Занятия живописью изолируют от жизни?

– Изолируют. Когда меня из ТТУ уволили, я у тёти Иры, соседки, в саду писал, отрешался от всего, закрывался полностью. Не то что каким-то космонавтом летал… Это тяжело, от работы устаёшь.

– Зато эйфория в конце какая!

– Она, знаешь, очень маленькая. Говорят – «вдохновение»… Вдохновение – ерунда. Там какой-то есть момент, градус, когда у тебя получилось, но он такой мгновенный – когда ты довёл, довёл, и всё: счастлив, «пойду домой, чайку попью». Но надолго ли это? Ты приходишь – у тебя делов навалом, проблемы нерешённые… Поэтому пишу я редко, получается не сразу. Чтобы вышла работа, нужно сотню листов перемахать, нужно месяц ежедневно хотя бы часа по два, по три выделять, отрешаться каждый день, а если у тебя всё на нервах?

– Да, бытовуха, но в этом и есть выбор. Ван Гог не колебался, какую занять позицию – против любых житейских обстоятельств.

– Я тоже так говорил десять лет назад: «Ничего меня не переубедит, я поднажму и буду художником». Хер там. Десять лет тыкал-тыкал, тыкал-тыкал – и ничего. Не знаю, куда дальше. Слишком всё заело.

– В твоих картинах многие цветовые куски ты намеренно выхватываешь, заостряешь…

– Без контрастов красоты не добьёшься – вяленько будет. Мне хочется, чтобы красота выплеснулась. Я к одному всё иду-то – лишнее убрать, главное оставить.

– А это не некая искусственная накрутка, подгонка под результат?

– Нет, я же ничего не искажаю, не пишу картины-фэнтези. Меня натура подталкивает. Придумать можно много, и придумать глупо, как обычно и бывает, но я реалист, воображение у меня не очень. Если я не вижу, я не нарисую.