Трудно представить в наши дни ситуацию, в которой московский фотограф отказывается от студии в исторической части столицы, чтобы переехать в Иваново. Однако 125 лет назад это случилось с Павлом Григорьевым, владельцем ателье у Мясницких ворот. Продав своё заведение Альфреду Апельту, Павел Алексеевич в 1900 году открывает светопись в доме Щудровой на Георгиевской улице Иваново-Вознесенска (здание это стоит до сих пор, в начале нынешнего столетия в нём располагалось кафе «Грильетта»). Чем руководствовался московский мещанин Григорьев при принятии столь кардинального решения, осталось тайной. Возможно, известным девизом «Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме».

Проблема заключалась в том, что Григорьев не являлся пионером ивановской фотографии, здесь до него работали и другие фотографы, а вот Альфред Апельт вскоре превратил своё приобретение в один из самых дорогих и успешных салонов Москвы. Но пусть и не сразу, Павел Алексеевич добился поставленной цели. Уже после Октябрьской революции к нему приходит фотографироваться всё руководство новой губернии – партийное, советское и ВЧК. За четыре с лишним десятилетия сотрудниками светописи Григорьева было выполнено несколько десятков тысяч портретов жителей и гостей нашего города. Эти снимки хранятся в коллекциях музеев и частных собраниях, в семейных и государственных архивах, их печатают в краеведческих изданиях, а историки используют в своих трудах. При этом о самом Павле Григорьеве и его сыне Леониде, продолжившем дело после смерти отца, было известно немного, а сведения зачастую были почерпнуты из фамильных преданий и городских легенд.

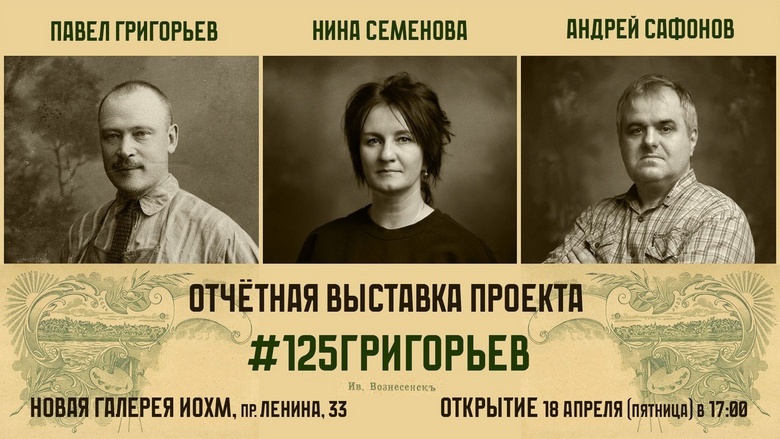

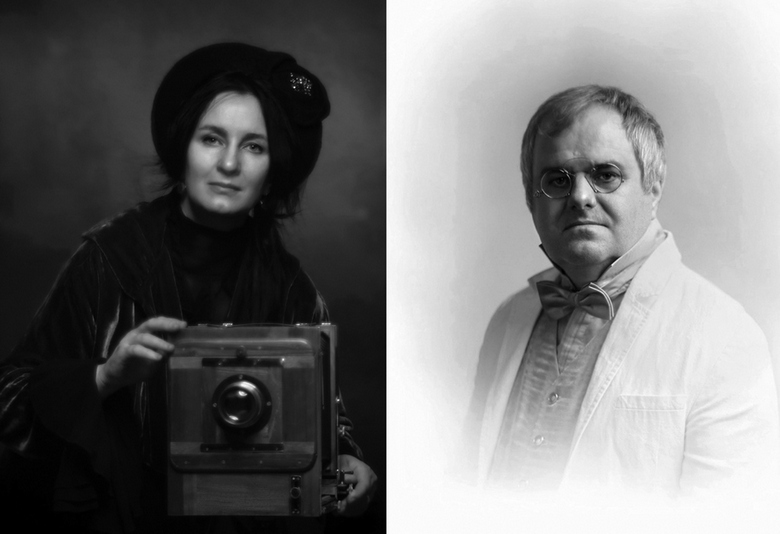

Чтобы привлечь внимание к личности Павла Алексеевича, ивановские фотографы Андрей Сафонов и Нина Семенова затеяли проект, который на протяжении года еженедельно публиковали в ВК под хештегом #125Григорьев. Идея проста: фотографировать жителей города Иваново (известных и не очень) в ретро-стиле. И хотя съёмка велась на современную цифровую камеру, оптика использовалась старинная – середины прошлого и даже позапрошлого веков. В гостях у фотохудожников побывали музыканты и артисты, поэты и журналисты, учёные, художники, модели, блогеры, реконструкторы, музейные работники и даже священник, чей прадед, будучи священнослужителем, фотографировался когда-то в ателье самого Григорьева. В постах рассказывалось о жизни Павла Алексеевича и фотографических практиках того времени, а тексты иллюстрировались оригинальными снимками иваново-вознесенских светописцев.

Нина Семенова и Андрей Сафонов

Попробуем вкратце рассказать, что известно о Павле Григорьеве на данный момент. Его рождение окутано тайной. Появившийся на свет около 1870 года мальчик Паша долгое время жил не только без фамилии (Григорьев он по матери), но и без отчества. В разных документах он числится то Григорьевичем, то Михайловичем, то Александровичем, и лишь к 45 годам окончательно стал Алексеевичем. Начинал свою трудовую деятельность он в известном московском фотоателье «Ю.Мебиусъ» и к 90-м годам позапрошлого века дорос до должности помощника, а на коронационных торжествах Николая II его аккредитовали уже как фотографа. За год до этих мероприятий Павел Григорьев женится на Александре Петровне Чумаковой, дочке известного серебряных дел мастера. В 1897 году у молодой пары рождается первенец Леонид, Григорьев увольняется с работы и приобретает фотосалон у Мясницких ворот.

Однако уже в следующем году умирает от туберкулёза тесть, и Григорьев принимает судьбоносное решение о переезде в Иваново-Вознесенск. Забавный факт: в те годы в Иванове в доме Щудровой действует «Большая московская фотография», принадлежавшая семейной паре Кореневых из Владимира. И вот в 1900 году в эти помещения заезжает настоящий московский фотограф Павел Григорьев. К 1904 году на оборотной стороне григорьевских паспарту появляется новый адрес: «напротив церкви Воздвижения».

В ходе работы над проектом удалось выяснить, где именно располагалась студия. Известно, что вскоре после Октябрьской революции в самом начале нынешнего проспекта Ленина было снесено два здания, которые мешали проведению парадов и демонстраций. На втором этаже крайнего из них и находилась до 1914 года «Светопись П. Григорьева». Переезд в более дешёвое муниципальное помещение был связан и с тем, что Григорьев ещё с Москвы придерживался политики умеренных цен, чтобы его заведение было доступно всем слоям населения. В Иваново-Вознесенске он заключает договор с полицейским управлением и фотографирует преступников для арестантских карточек по очень низкой цене.

Для некоторых участников революционных событий 1905 года такие снимки стали единственными в жизни. Григорьев снимает по заданию полиции собрания забастовщиков на реке Талке. За это местные социал-демократы и первосоветчики объявляют Григорьеву бойкот. Например, Авенир Ноздрин предпочитал сниматься у Михаила Мищенко – главного григорьевского конкурента. Мищенко появился в нашем городе примерно в одно время с Григорьевым и занял бывшую соколовскую студию, хозяин которой полностью переключился на издательское дело. Цены у Мищенко были выше, его нанимали фабриканты и состоятельные жители города. Но однажды полиция вычислила, что симпатичная исполнительная грамотная помощница Михаила Мищенко является засланной в Иваново-Вознесенск революционеркой по кличке Бабочка. В будущем она напишет сценарий к одному из величайших фильмов всех времён и народов - «Броненосец «Потемкин», но в 1912 году её ждёт тюрьма, а её наниматель не перенёс позора и умер от сердечного приступа во время суда.

Григорьев же вскоре перебирается в собственное помещение, которое он выстроил для своей студии во дворе дома Гришечкиной (сейчас это территория двора Троицкой церкви со стороны Почтовой улицы). А к 300-летию Дома Романовых он получает по линии МВД государственную награду – серебряную, с профилем императора, медаль «За усердие». Будут в его жизни и другие награды от царской семьи, но революция отменит всё.

Ещё один загадочный факт: Григорьев, на удивление, не попал в опалу у новой власти. У него фотографируются комиссары Фрунзе и Жугин, глава местной ЧК Морозов, да и вся остальная местная партийная верхушка. Сын Григорьева Леонид уходит на фронты Гражданской громить Колчака.

Григорьев избежал участи некоторых фотографов той эпохи – расправы со стороны революционно настроенных элементов, его студию не превратили в коммуналку, а оборудование не реквизировали. Его заведение продолжало работать до окончания эпохи НЭПа под фамильным названием. Но в 1930-м году Павел Григорьев уходит из жизни при весьма загадочных обстоятельствах. Официально он умер в Сочи во время отдыха на курорте. Но тело его никто не видел, так как в Сочи тогда бушевала эпидемия тифа. Неизвестно и место его захоронения. Месяца через два ушла из жизни безутешная супруга Александра Петровна, и где её могила тоже никто не знает.

Нам хочется верить, что Павел Григорьев обхитрил систему и скрылся. В 1930 году начались первые дела по обвинению иваново-вознесенских фотографов в антисоветской деятельности. Фрунзе к тому времени давно не было в живых, а Григорьеву запросто могли припомнить его прежнее сотрудничество с режимом.

Леонид Павлович продолжил дело отца, он работал директором семейной фотографии даже после её национализации. Ещё один интересный факт: реквизировав ателье, государство отдало его в ведение профкома спортивного общества «Динамо» (читай НКВД). Леонид Павлович Григорьев умер в 1943 году от рака, и на нём закончилась династия светописцев Григорьевых. Но их заведение просуществовало ещё пару десятков лет. Именно там начиналась карьера легендарного ивановского фотографа Николая Ивановича Невского. В краеведческих изданиях и местной прессе часто можно встретить утверждение, что ему удалось сделать великолепные портреты Есенина, Шаляпина, Блока, Маяковского, Веры Холодной, Айседоры Дункан, Петра Лещенко и многих других. А подробному рассказу о том, как он, будучи 15-летним стажером в студии Григорьева, снимал самого Михаила Фрунзе, была посвящена целая полоса не где-нибудь, а в журнале «Огонёк».

Но в ходе работы над проектом в архивах был обнаружен документ о рождении Николая Ивановича, из которого следует, что он появился на свет лишь в 1913 году. И получается, что в тот момент, когда Фрунзе позировал с сигаретой в руке в григорьевском кресле, Невский был пятилетним ребёнком, и снимок этот мог сделать только сам Григорьев, и никто иной. Потомки Павла Алексеевича никогда не верили в авторство Невского, этот вопрос был крайне болезненным для них, но «Огонёк» в советское время издавался «Правдой», а против правды, как известно не попрешь. Настало время восстановить справедливость и отдать Невскому невское, а Григорьеву вернуть григорьевское...

Выставка проекта #125Григорьев будет работать в «Новой галерее» Ивановского областного художественного музея с 18 апреля по 18 мая.

Вернисаж 18 апреля в 17.00